महज 4 खेतों में उगा दी 27 तरह की फसलें

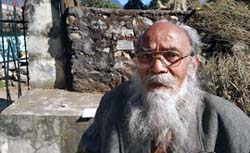

महिपाल सिंह नेगी // हिमालयी राज्य उत्तराखंड में ‘‘चिपको’’ और ‘‘बीज बचाओ’’ आंदोलन की प्रयोग भूमि जनपद टिहरी की ‘‘हेंवल घाटी’’ का रामपुर गांव। यह गांव चिपको और बीज बचाओ आंदोलन की प्रमुख कार्यकर्ता सुदेशा बहन और प्रसिद्ध पत्रकार कुंवर प्रसून का गांव भी है। हाल में मैं भी इस गांव में पहुंचा। यहां आकर मालूम पड़ा कि चिपको और बीज बचाओ आंदोलन से जुड़े हमारे साथी साहब सिंह सजवाण और उनकी सास सुदेशा बहन ने मिलकर बीज बचाओ के आंदोलन को सार्थकता और विस्तार देने के लिए सिर्फ चार खेतों में ही 27 तरह की फसलें उगा डाली हैं। वह भी बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल के ही। उन्होंने पारंपरिक बीजों को सिंचित और असिंचित दोनों तरह के खेतों में उपयोग किया। प्रेरणादायक बात यह कि यह कार्य उन्होंने आंदोलन से जुड़े रहे अपने साथी स्वर्गीय कुंवर प्रसून की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए भी किया है। स्वर्गीय प्रसून के परिवार ने भी अपने एक-दो खेत इस अभियान के लिए उन्हें सहर्ष सौंपे हैं। एक अन्य खेत गांव के ही किसी और परिवार ने दिया, जबकि एक खेत उनका पुश्तैनी है। उनके प्रेरक प्रयोग से य